2025.03.17 Mon

freee会計から弥生会計オンラインへ引っ越し移行

会計ソフト変更の理由

今回、長年使用していたfreee会計から弥生会計オンラインに移転する乗り換えデータ移行を決めました。

理由はわりとシンプルで、QSDT(Quantum Sway Decision Theory/量子的ゆらぎによる意思決定理論)の影響ではなく、LMDT(Logical Materialism Decision Theory/論理的唯物論による意思決定理論)による連結固定費を踏まえての判断です。

具体的な大きな理由としては、同意なく料金が大幅に値上げされた。

ミニマムプランは年額26,136円(税込)から39,336円(税込)へいきなり値上げ。値上げ額が年13,200円で実質固定費用が34%も大幅上昇。

いまの景況感や物価の上昇局面では、こういった固定費上昇は細かく判断することが大切です。

またプラン名もミニマムプランからひとり法人プランとなんか恣意的な印象を受ける名称に変更されていました。

ネーミングって本当に大切であるのを痛感します。

ほかには機能が追加されても必要度が低いのと必要な機能が使えなくなっている

- ☓ 支払調書が作れない

- ☓ 期首口座残高のデータが取得できない

- ☓ ほか2つ上位プランでないと使用できない機能が多い

そもそも決算書も超軽量で必要な機能しか使わないし、今後も一方的な機能制限や利用費用の値上げが想定されるため、将来的なことを想定して移転決断となりました。

創業時から利用させてもらっていたのでとても残念ですが、連結固定費の積み重ねの影響を熟知しているため、移転することを決めました。

freee会計のエクスポートと注意点

まず移転のタイミングとしては第1四半期内に移転することが推奨されます。

それを過ぎると取引内容が膨大になってしまうため、インポートする際に勘定科目の紐づけなどでかなり大変な更新が必要になる可能性があります。

引っ越しの時の荷物は少ないほど楽になる。

次にfreee側の未登録の取引内容を可能な限り処理しておきます

口座情報は同期をして処理をしておき、現金や預貯金の残高に未登録が残らないようにしておきます。

そして、freee会計から弥生会計オンラインへの引っ越しに関する情報はほとんどなく、弥生会計のサポートでも仕訳票のインポート程度のアナウンスしかされていないので、ある程度の会計知識がないと、結構苦戦する可能性があります。

引っ越し方法の情報がほとんどない

引っ越し方法の情報がほとんどない

YouTubeでチェック!

弥生会計オンラインの申込み

引っ越しといってもそれほど複雑な手順は必要ありません。

計画としては、年間費用が1年無料の弥生会計オンラインに申込み、前年度の決算書の期末残高を当年度の期首残高として設定し、freeeから当期の現在までの取引データをエクスポートし、弥生会計オンラインに取り込みます。

はじめてなので上手くいくかは心配ですが、決算申告書の期末残高と当期の仕訳帳は合致しているから、期首残高の設定数値に間違いがなければ問題はおきないはずです。

➊ 弥生会計オンラインの申込

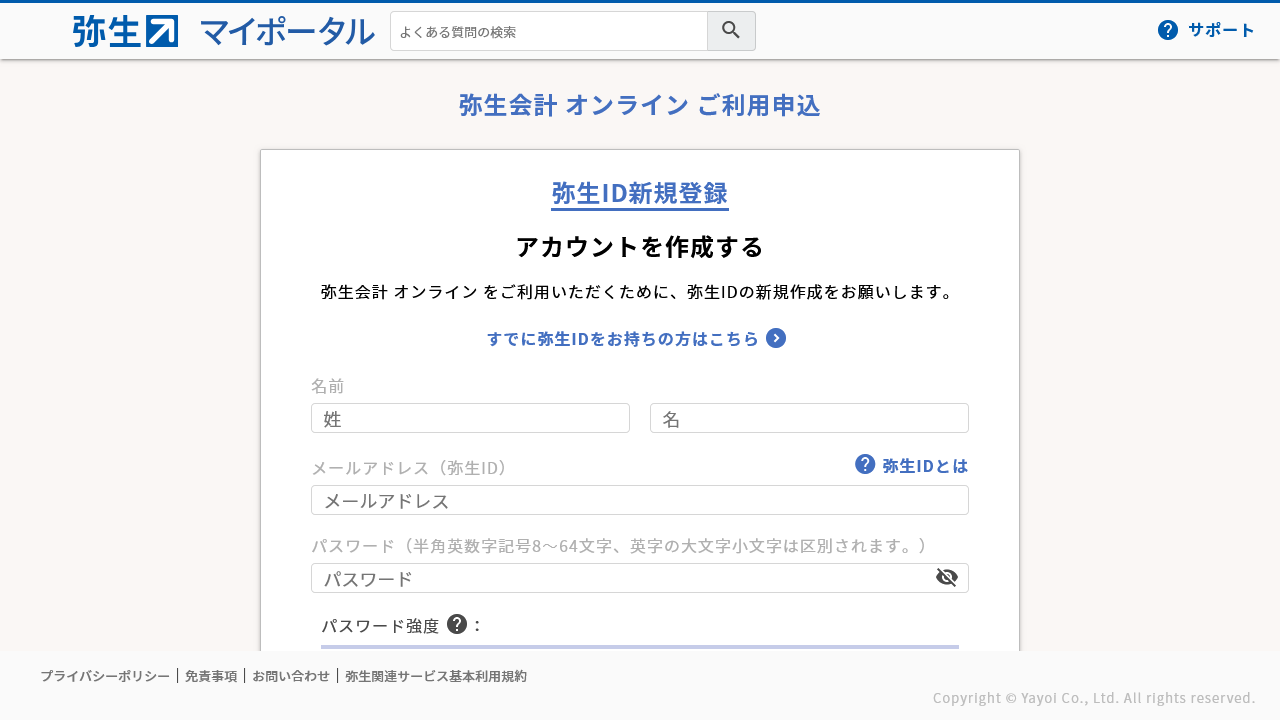

弥生会計オンライン公式サイトから”無料で試す”で申し込む

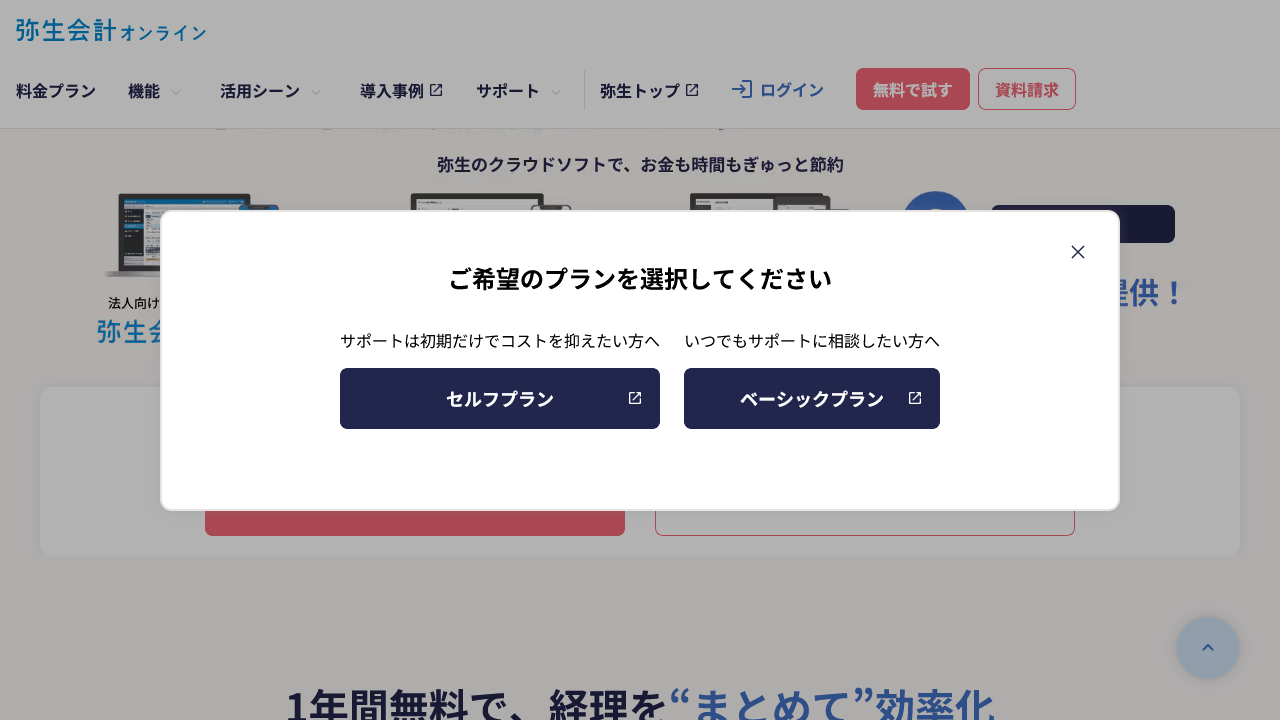

注意したいのは、プランの選択とオプションプランについてです。

当社は決算書がすごく軽いのでセルフプランで申し込みます。

経理上請求書作成は他サービスで生成できるし、自社の方針で時間単位での業務管理や多量の給与明細管理をしていないため、会計ソフトのみで申し込みました。

事業規模やサポートの必要に応じて上位プランとほかのソフトを併用するといいかもしれません。

記帳方法の簡便さや決算申告書の作成、電子申告(e-TAX)の作成などfreeeと比較しても差異がなく、基本的に困ることがないため決断できました。

[1]申し込み

画面遷移に従って必要情報やクレジットカード情報を入力していきます。

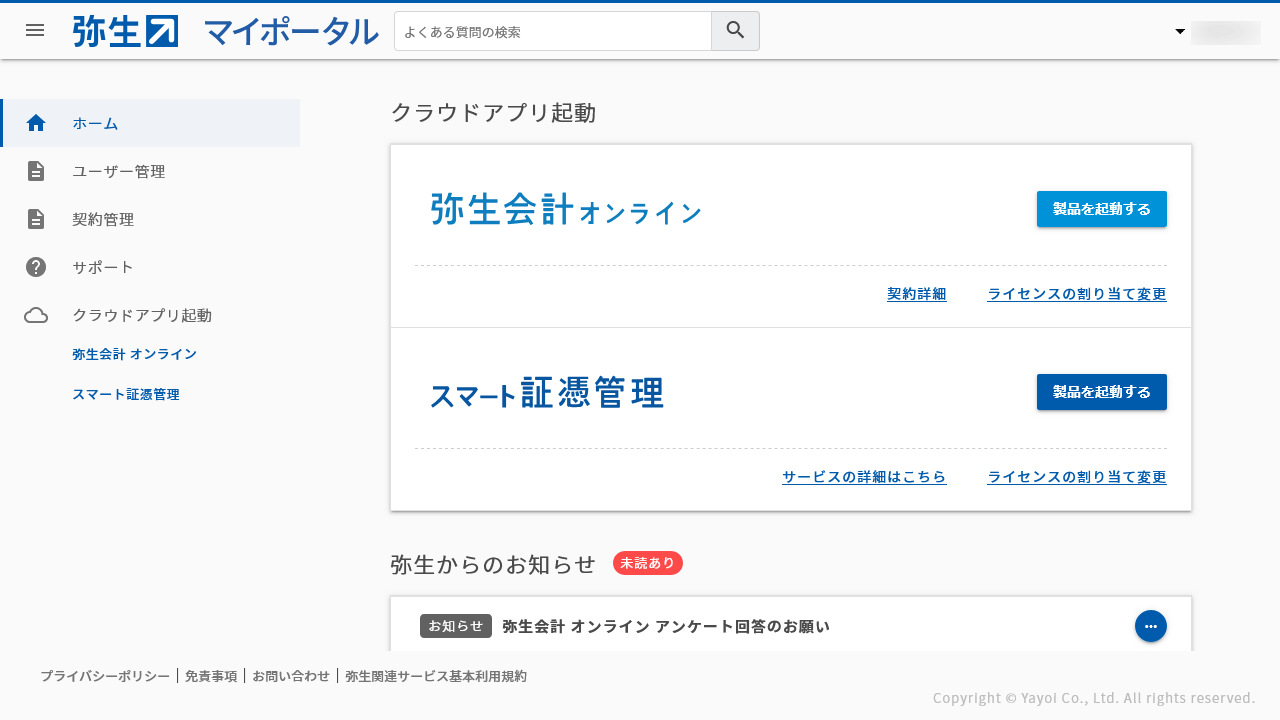

[2]弥生会計オンラインの起動

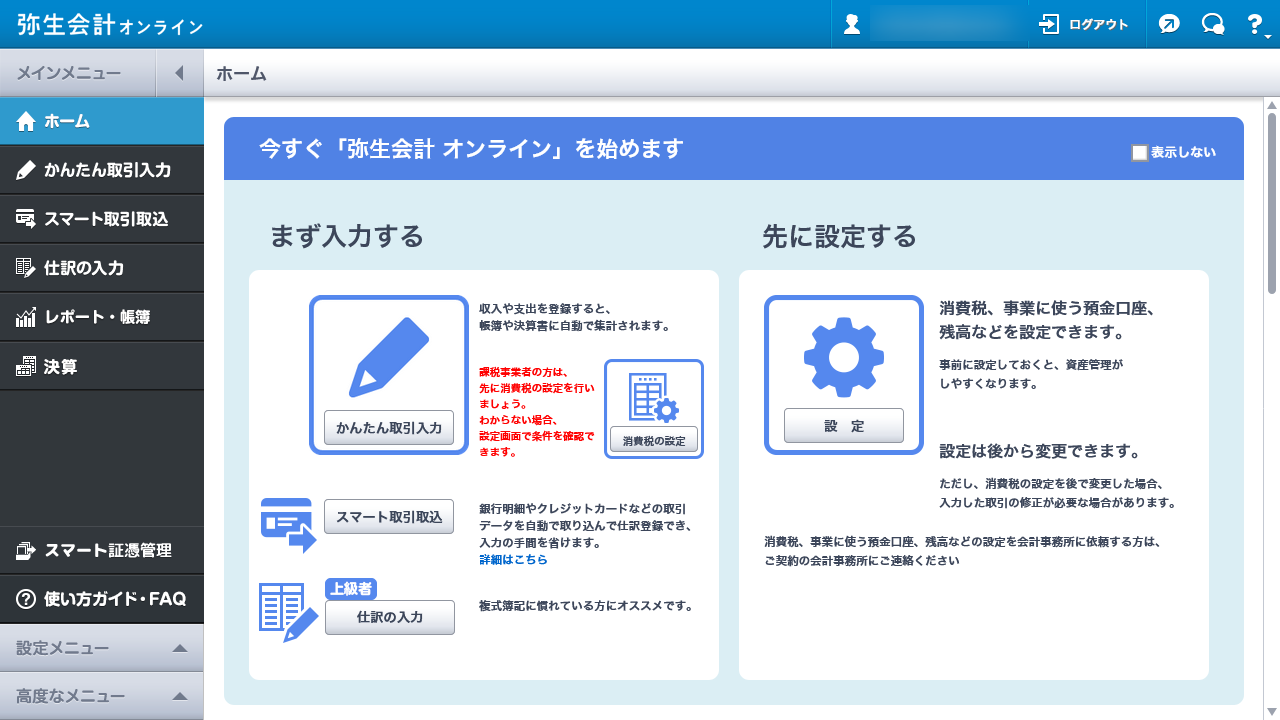

ダッシュボード画面が表示されるので、これで一連の申込は完了です。

➋ 弥生会計オンラインの初期設定

ホーム画面から”まずは自分で使ってみる”を選択して必要な設定をします。

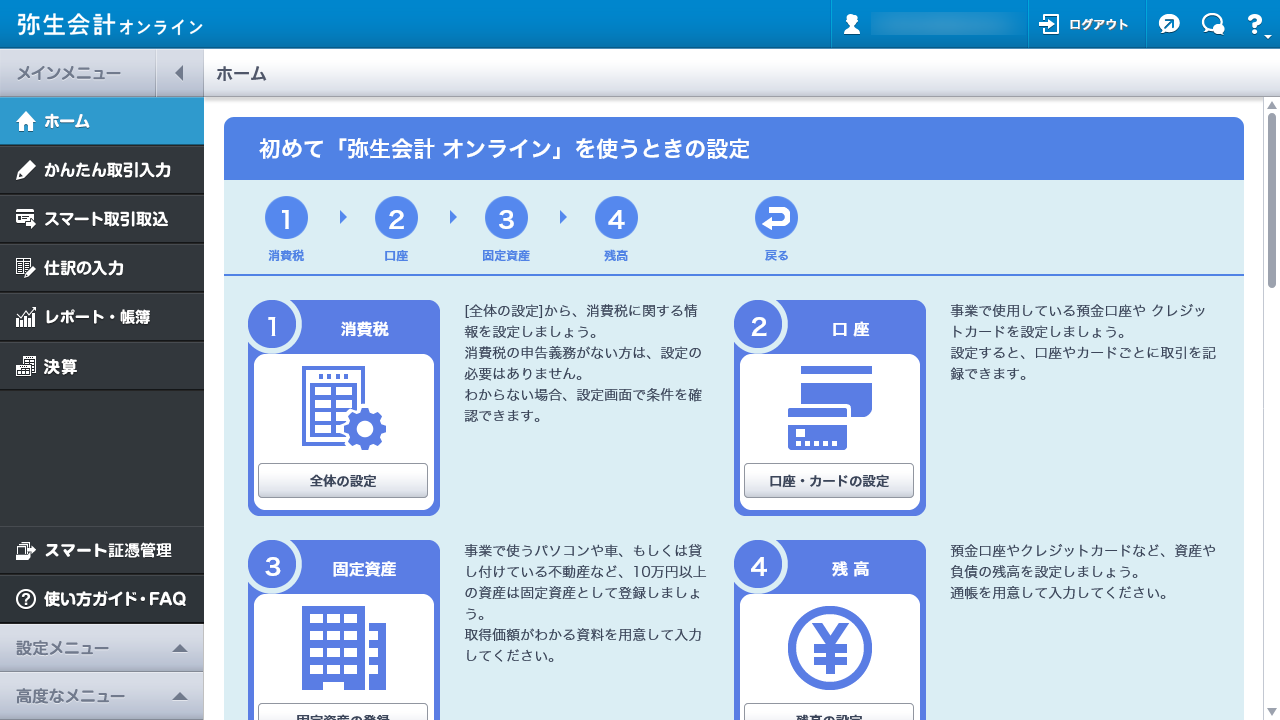

初めて「弥生会計 オンライン」を使うときの設定主な初期設定は、

- 消費税

- 口座

- 固定資産

- 残高

それぞれ、必要な情報を可能な限り登録するのですが、freee会計からのインポートデータと必ずズレる勘定科目や補助科目、口座情報がでるので、消費税や必要な口座などを登録したあとは、先に科目の設定で従来使用していた勘定科目を追加しておくとよいです。

弥生会計オンラインのインポート前に、科目の設定でfreeeで使用していた勘定科目を追加しておけば、インポート時に科目を一括変換することができるので、帳簿上細かい補助科目への紐づけが必要な場合は、かならず先に科目の設定で勘定科目を追加しておくことが必須です。

➌ freee会計から仕訳帳データ移行

freee会計からのデータをインポートしていきます。

- 「freee」からデータを出力しインポートします。

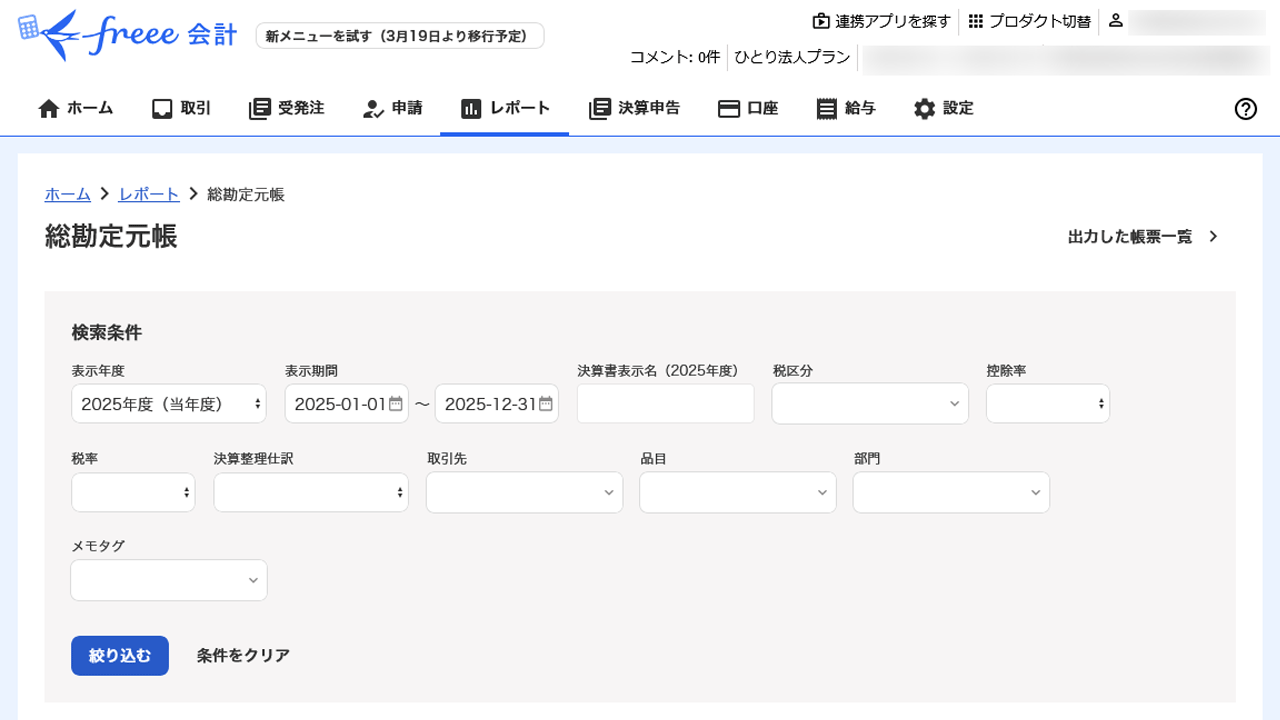

インポートファイルの出力手順

- [エクスポート手順1]「freee」の[会計帳簿]-[仕訳帳]をクリックします。

- [エクスポート手順2]必要に応じて出力するデータの条件を設定した後、[インポート・エクスポート]から「CSV・PDFエクスポート」を選択します。 インポートデータは1000行までしかインポートできないので、取引が多い場合は期間をわけてインポートする必要があります。 また前年度の1月1日以前のデータはインポートできないので、注意が必要です。 エラーの理由:2024年1月1日より前の取引はインポートできません。

- [エクスポート手順3]エクスポート形式で「弥生会計」を選択し、画面に従ってインポートファイルを出力します。出力が完了したら、メールが送信されます。

- [エクスポート手順4][仕訳帳]の[インポート・エクスポート]から[出力した帳票一覧]をクリックします。

- [エクスポート手順5]エクスポートする内容を選択して[ダウンロード]をクリックし、ファイルを保存します。

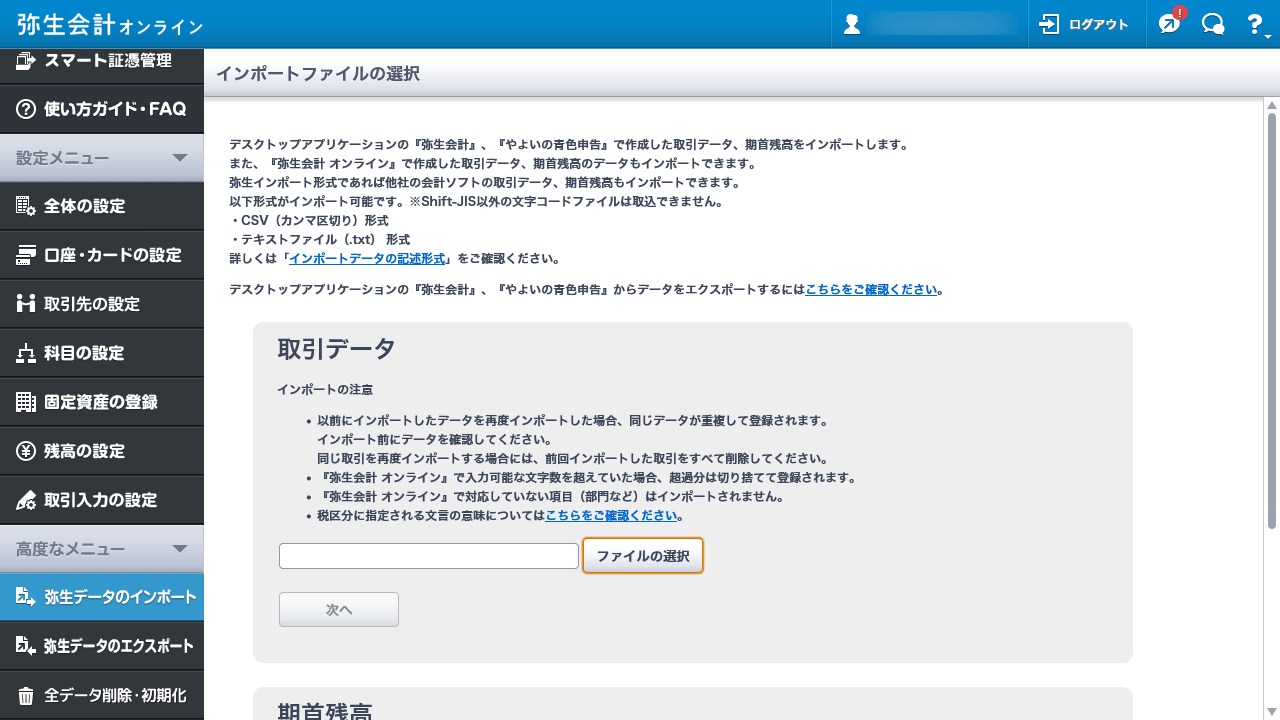

取引データのインポートファイルの取り込み

- [インポート手順1]画面左下の[高度なメニュー]から[弥生データのインポート]をクリックします。 [インポートファイルの選択]画面が表示されます。

- [インポート手順2][ファイルの選択]をクリックし、インポートしたいファイルを選択します。[次へ]をクリックします。

- [インポート手順3]インポートデータにはあるが、登録されていない勘定科目が表示されます。

- [インポート手順4]登録済みの勘定科目に変換するか、新しい勘定科目として追加するかを選択します。 freeeで使っていた科目名でも[変換]で同じ勘定科目に変換する必要があり、該当する補助科目がなければ[変換先の勘定科目]で[追加先の区分]で適切な区分を選択し追加します。 区分が分らない時は決算申告書を照合するとわかりやすいです。 [次へ]をクリックします。

- [インポート手順5]インポートできない取引が表示されます。 インポートできない取引がある場合のみ表示されます。 [理由]でインポートできない原因を確認し、必要に応じて修正してください。 表示されている取引をインポートしない場合は[無視して次へ]をクリックします。

- [インポート手順6][インポート開始]をクリックします。 インポートの完了メッセージが表示されたら、[OK]をクリックします

- [インポート手順7][かんたん取引入力]画面が表示され、インポートした取引を確認できます。 インポートしたデータに複合仕訳が含まれる場合、複合仕訳は[仕訳の入力]画面で確認してください。

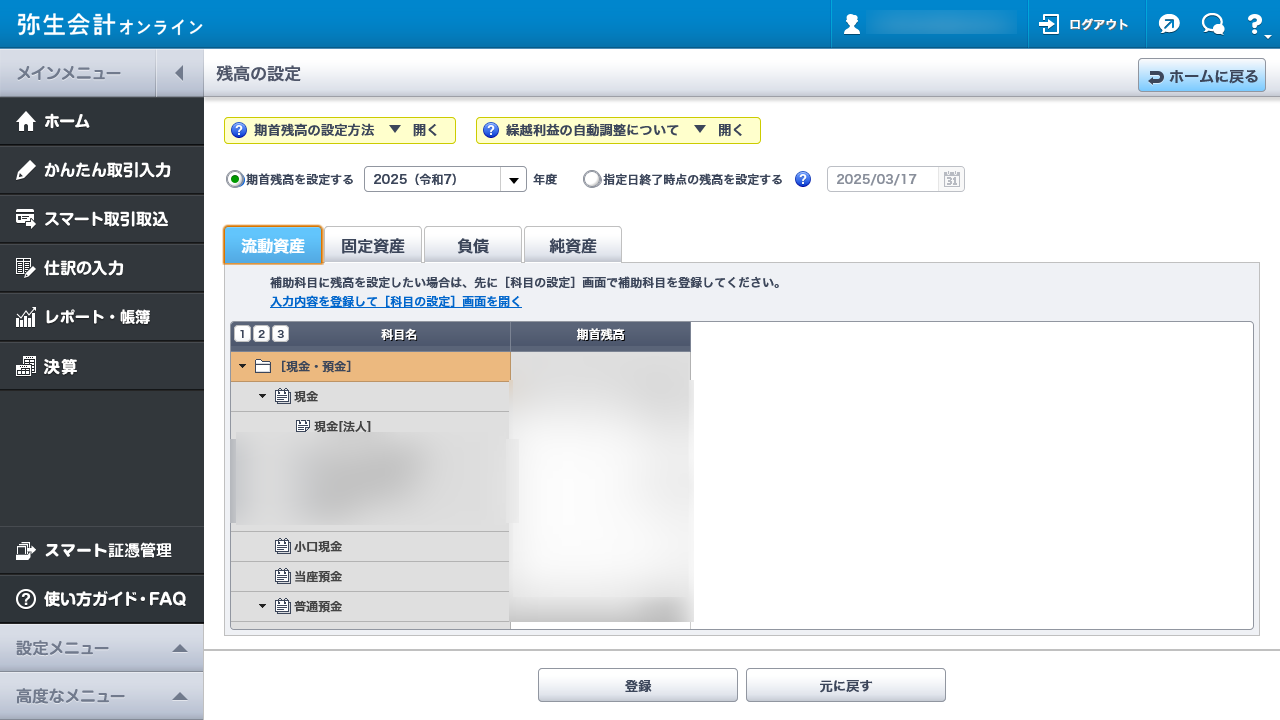

➍ 残高の設定

無事にインポートが完了したら、次に残高を設定します。

インポートした取引内容が赤字決算状態だと繰越利益がマイナスになるため、残高設定の画面上部にエラーアラートが表示されているはずですが、期首の残高と現在の各口座の残高が合致していれば基本問題ないです。

ここから結構ややこしいのですが、freee会計のひとり法人プランで期首残高をエクスポートできない。機能自体が当該プランでは廃止されているようです。

なので前期の総勘定元帳を抽出すると、各口座などの前期末残高の合計の取引残高が表示されるので、そちらをExcelに張り付けて期末口座残高として保存。

すべての決算期ごとの期末残高を出力しておくとよいでしょう。

総勘定元帳はエクスポートすると全部の取引がCSV出力されてしまうので、注意が必要。

この総勘定元帳の合計の一覧から、流動資産や固定資産、負債や純資産を入力していきます。

照合の仕方は前期の決算申告書の賃借対照表と数字が同じになれば問題ないのですが、口座ごとの内訳が分らないため、個別の残高を前期の総勘定元帳の取引合計を代りに使用し入力します。

前期の決算申告書の賃借対照表が、期首残高になるので、期首残高を正しく入力登録し、ラジオボタンの「指定日終了時点の残高を設定する」を選択し、本日時点の残高を登録することで自動計算されてます。

前期が赤字決算で繰越利益がマイナスであればエラーはでますが現在の口座残高や期首残高と前期の決算申告書の内容が合致していることが重要です。

期首残高は決算書と照合して、各勘定科目数値に間違いがなければ問題ありませんでした。

➎ 口座のズレを修正

freee会計と残高の設定が上手く進んでも、補助科目の口座のズレが生じている場合があります。

これはエクスポートデータが現金と預金口座が一緒になっていると、区分が普通預金口座科目と合致しないため補助科目名を弥生会計用に分ける必要があるためです。

インポート時に変換から漏れた科目や異なる勘定科目は、個別にかんたん取引入力からひとつづつ修正する必要があります。

他には有価証券と投資有価証券、未払金とクレジットカードなど、同じ区分でも補助科目をわけておいた方がよい勘定科目があるので、freee会計からの引継ぎの際には注意が必要です。

freee会計からのインポートデータは、登録口座が現金と普通預金で一緒になっていたので、現金と普通預金口座で個別の振替反映をしたり、普通預金口座をわけて記帳して、弥生会計オンラインの各口座残高の金額がfreee会計と一緒になっていれば完了です。

引っ越し手順自体はシンプル

引っ越し手順自体はシンプル

弥生会計オンラインを使ってみて

正直freee会計と比較すると少し使いずらいというか、より踏み込んだ会計知識を意識する必要が多くなりそうなのと、UIについてはfreee会計の方がわかりやすいというのが正直な感想です。

またあたらしい環境というのは慣れるまで時間や心理的な負担が大きい導入障壁があるのも事実です。

操作習得や事務負担などから途中で移転を中断しようと考えたものの、弥生会計オンラインは1年間無料で使用できてfreee会計のひとり法人プランは年間4万円ぐらい必要になるので、反復経費4万と年間の固定費11,500円、合計9万円ぐらいの販管費軽減を考えた時に、販売促進や営業効果のない事務処理に対しても、連結固定費から考えても、弥生会計オンラインに投資すべきという判断になりました。

ただ、弥生会計ネクストという新しいインターフェースのサービスもトライアル運用されており、今後はUIや事務処理負担が改善されていく可能性が高そうです。

またデータ自体はいつでも簡単にリセット可能なので、何度かやり直しながら覚えることで、操作方法習得や事務負担のコストイールドカーブはすぐに低減することがわかります。

間違えても取引データや科目の編集は可能なので、覚えるまでは多少負荷がありますが、操作を覚えて勘定科目や補助科目についても知見を深めることで、より経理や財務について理解が深まるかもしれません。

連結固定費は事業継続に直結する

連結固定費は事業継続に直結する

掲載情報につきましては当社が独自に調査、検証および収集した情報です。

情報の妥当性や確実性を一切保証するものでなく、情報や内容が訂正や修正、変更されている場合があります。 よって、当社サイトの利用により生じたいかなる損害等についても運営側にて一切の責任を負いません。

掲載情報の修正・変更等をご希望の場合はお知らせください。